Hannover nachdenklich - Hannover oferuje wiele miejsc żywej pamięci o poruszającej historii. Tutaj znajdziesz tematy do refleksji, które miasto Hanower od przeszłości do współczesności. Urzekające artykuły i zdjęcia do przeczytania i odwiedzenia.

Martin Kirchner

Martin Kirchner Hannah Arendt urodziła się 14 października 1906 roku w Hanowerze-Linden. Po ukończeniu szkoły w Królewcu studiowała filozofię w Marburgu, Fryburgu i Heidelbergu, zwłaszcza pod kierunkiem Martina Heideggera i Karla Jaspersa, a także teologię i filologię klasyczną. W 1928 r. obroniła doktorat pod kierunkiem Jaspersa na temat koncepcji miłości u Augustyna. W 1929 r. poślubiła Günthera Sterna (Günther Anders), z którym rozstała się w 1937 roku.

Zagajnik pamięci Hiroszimy

6 sierpnia 1945 r. prawie całe miasto Hiroszima zostało zniszczone przez bombę atomową; trzy dni później kolejna bomba atomowa została zrzucona na Nagasaki. Stolica kraju związkowego Hanower jest miastem partnerskim Hiroszimy od ponad 30 lat i regularnie upamiętnia zniszczenie japońskiego miasta i związane z tym niebezpieczeństwo broni jądrowej.

"Hiroshima Memorial Grove": 110 drzew wiśniowych w Hiroshima Memorial Grove upamiętnia 110 000 bezpośrednich ofiar zrzucenia bomby atomowej na bliźniacze miasto Hanoweru, Hiroszimę, w dniu 6 sierpnia 1945 roku. W 1992 r. w gaju umieszczono kamień pamiątkowy w postaci granitowej płyty pobranej bezpośrednio z miejsca wybuchu.

Pomysł stworzenia gaju pamięci zrodził się w ruchu pokojowym. Inicjatywa lekarzy "Lekarze ostrzegają przed wojną nuklearną" i "Sojusz Hiroszima" wystosowały apel o darowizny. Projekt został następnie zrealizowany z pomocą miasta Hanower. Hiroshima Memorial Grove ma szczególne znaczenie w "Dniu Hiroszimy", który odbywa się w Hanowerze 6 sierpnia każdego roku. W tym dniu organizowane są tu wydarzenia i imprezy.

Janusz-Korczak-Allee | 30173 Hanower

Villa Seligmann

Hohenzollernstraße 39 | 30161Hanower

www.villa-seligmann.de

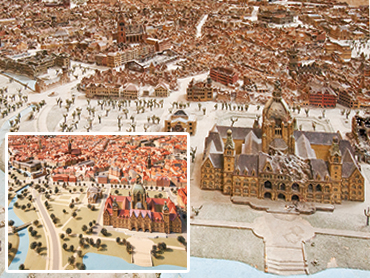

Modele miasta Hanower

© Michael Siebert

© Michael Siebert  © VanGogh_1_(c)COFO Entertainment

© VanGogh_1_(c)COFO Entertainment  © HMTG/Lars Gerhardts

© HMTG/Lars Gerhardts  Lars Gerhardts

Lars Gerhardts  Wiejska kawiarnia babci Lisbeth

Wiejska kawiarnia babci Lisbeth

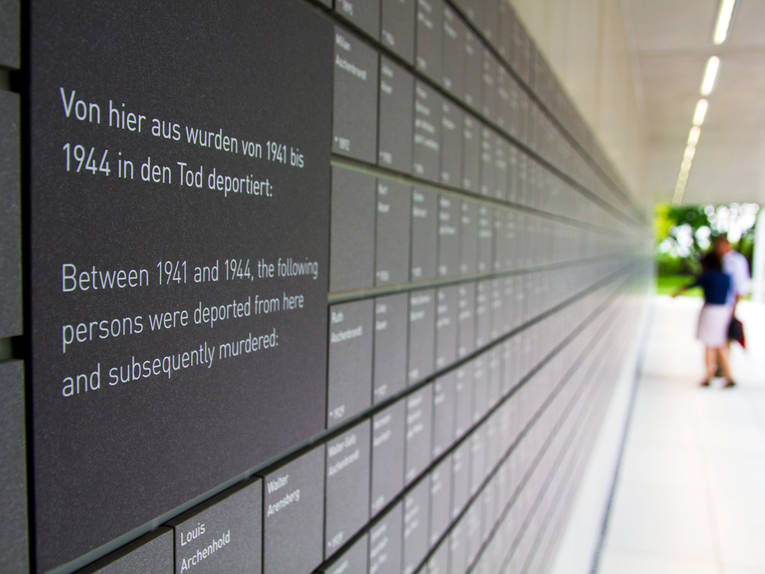

Cmentarz honorowy na północnym brzegu jeziora Maschsee to coś więcej niż pomnik - to miejsce żywej pamięci. Od 2010 roku Miejska Kultura Pamięci miasta Hanower zapewnia, że miejsce pamięci jest naukowo utrzymywane i dalej rozwijane. W ostatnich latach coraz więcej osób i organizacji angażuje się w upamiętnianie tego wyjątkowego miejsca.

IG Metall w szczególności angażuje się w działania upamiętniające od lat 80-tych. Młodzi ludzie są również aktywnie zaangażowani: Młodzież z IG Metall wnosi swój wkład i refleksje w wydarzenia upamiętniające Dzień Walki z Wojną, podczas gdy szkoły St Ursula School i Bertha von Suttner School podjęły się sponsorowania miejsca pamięci. Ich uczniowie nie tylko opiekują się cmentarzem honorowym, ale także dogłębnie analizują historię II wojny światowej.

Dzięki temu zaangażowaniu zrealizowano wiele projektów. W latach 2008 i 2010 wzniesiono tablice historyczne i pamiątkowe, które informują o przeszłości cmentarza honorowego. Od 2011 r. co dwa lata w maju odbywają się międzynarodowe spotkania młodzieży - prawdziwy przykład żywej europejskiej kultury pamięci. W 2015 r. młodzi ludzie z Rosji, Polski, Francji, Łotwy i Grecji przyjechali do Hanoweru, aby poznać historię cmentarza honorowego i zaprezentować swoje odkrycia podczas uroczystości upamiętniających 8 maja.

Księga pamiątkowa, która jest wystawiona w grocie w Nowym Ratuszu od 2012 roku, jest szczególnym symbolem pamięci. Nazwiska ponad 160 z 386 osób pochowanych na cmentarzu honorowym zostały zidentyfikowane w wyniku szeroko zakrojonych badań. Zgodnie z zasadą "jedna strona, jedno nazwisko, jeden los", księga rejestruje ich historie i udostępnia je społeczeństwu miasta